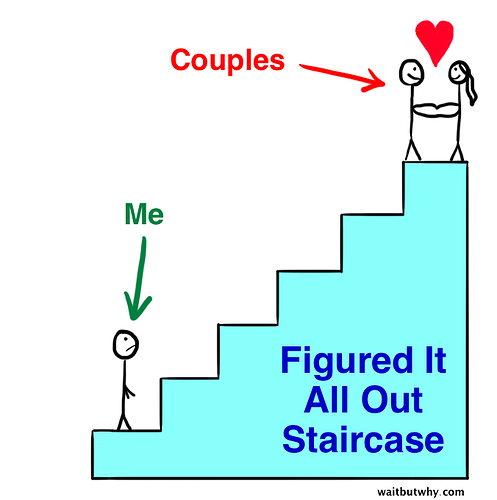

对一个感到沮丧的单身人士来说,生活常常感觉像这样:

第一幅图:楼梯 1

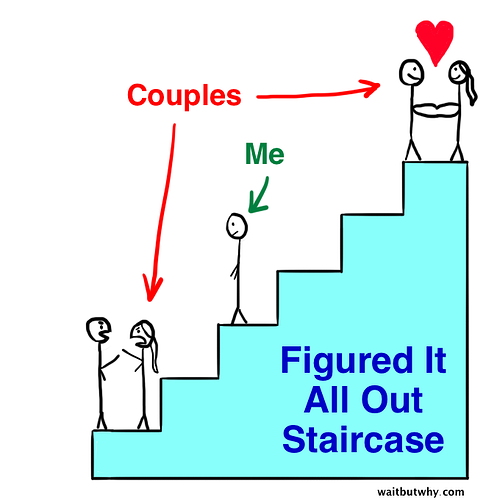

乍一看,研究 似乎支持这一点,表明已婚人士平均比单身人士更幸福,也比离婚人士幸福得多。但仔细分析后发现,如果把“已婚人士”分成两组,根据婚姻质量来看,“那些自认为婚姻不幸福的人非常痛苦,而且比未婚人士更不快乐;而那些自认为婚姻幸福的人则比文献中描述的还要幸福。”换句话说,现实情况其实是这样的:

第二幅图:楼梯 2

不满意的单身人士实际上应该把自己看作处于一个中立且相对充满希望的位置,相比他们可能面对的其他情况而言。一个想要找到美好关系的单身人士只需要完成一步:“1)找到一段很棒的关系。”而处在不幸福关系中的人,则需要跨越三个大步,任务清单是:“1)经历一场令人心碎的分手;2)情感恢复;3)找到一段很棒的关系。”这么一看,其实也没那么糟糕,对吧?

所有关于幸福在幸福婚姻和不幸婚姻之间差异巨大的研究都完全说得通,毕竟,那是你的人生伴侣啊。

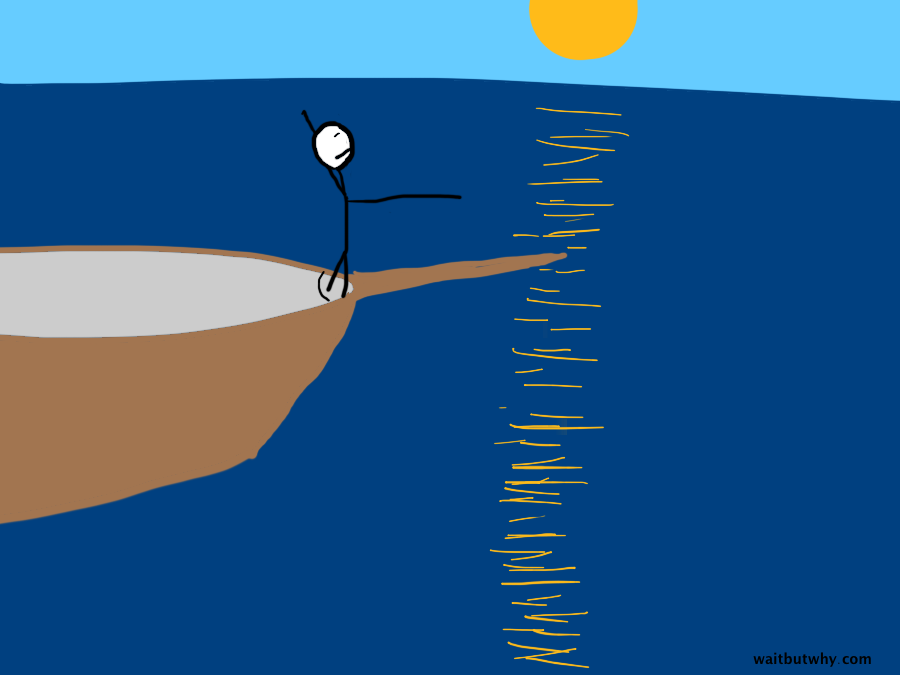

思考选择正确人生伴侣的重要性,就像思考宇宙到底有多大或死亡有多可怕一样——太强烈了,以至于我们无法真正内化这个现实,所以我们通常不会深入思考,而是稍微保持一点否认的态度。

但与死亡和宇宙的大小不同,选择人生伴侣完全在你的掌控之中,因此清楚认识到这个决定有多么重要,并彻底分析其中最关键的因素,是非常必要的。

那么,这到底有多重要呢?

首先,用 90 减去你的年龄。如果你活得够久,这就是你将与当前或未来伴侣共同度过的年数,上下差不了几年。

我敢肯定没有 80 岁以上的人会读《等等,但是为什么》(Wait But Why),所以无论你是谁,那都是很长的一段时间——几乎是你余生的全部时间。

(当然,人们会离婚,但你不认为自己会离婚。最近的一项研究表明,86% 的年轻人认为他们目前或将来的婚姻会永远持续下去,我怀疑老年人的想法也不会差太多。所以我们就假设这是真的继续讨论。)

当你选择一个人生伴侣时,你实际上选择了很多事情,包括:你的育儿伙伴、一个会深刻影响你孩子的人、陪你吃大约 2 万顿饭的伙伴、一起度过约 100 次假期的旅行伴侣、主要的休闲时光和退休后的朋友、你的职业咨询师,以及一个你会听她/他讲述日常琐事 18,000 次的人。

真让人紧张的事情。

既然这是人生中最重要的事情之一,为什么那么多善良、聪明、逻辑清晰的人最终会选择一段让他们不满意、不快乐的人生伙伴关系呢?

事实证明,有几个因素在阻碍我们:

人们对自己的关系需求往往不了解

研究表明,当人们单身时,他们通常不擅长预测自己真正需要的关系偏好。一项研究发现,在快速约会中被问及关系偏好的人,往往几分钟后就在实际活动中表现出他们的预测是错误的。

这并不奇怪——在生活中,你通常要反复尝试某件事才能做得好。不幸的是,大多数人在做出重大决定之前,只有机会经历少数几次,甚至根本没有经历过认真的感情关系。时间不够啊!而且,考虑到一个人作为伴侣的身份和关系需求,通常与他们单身时的表现截然不同,因此作为单身人士很难真正知道自己想要或需要什么样的关系。

社会给我们的建议很糟糕

→ 社会鼓励我们保持无知,让浪漫引导我们。

如果你经营一家企业,传统智慧告诉我们,如果你在学校学习商业知识、制定周密的商业计划并认真分析企业的表现,你会成为一个更有效的企业主。这是合乎逻辑的,因为这就是你想做好某件事并尽量减少错误的方式。

但如果有人去学校学习如何选择人生伴侣和参与健康的关系,如果他们详细规划了一个寻找伴侣的行动计划,并用电子表格严格记录进展,社会会说他们是:A)过于理性的机器人;B)对此太过关注;C)一个怪胎。

不,当谈到约会时,社会反对过度思考,而是倾向于依赖命运、凭直觉行事、并抱有最好的希望。如果一个企业主按照社会给她的约会建议来经营企业,她很可能会失败,即使成功了,也部分归功于好运——而这正是社会希望我们对待约会的方式。

→ 社会对理性扩大潜在伴侣搜索范围的行为带有偏见。

一项研究探讨了是什么更多地决定了我们的约会选择:偏好还是当前的机会?结果发现,机会完胜——我们的约会选择“98% 是对市场条件的反应……只有 2% 是不可改变的愿望。提议与高个子、矮个子、胖的、瘦的、职业人士、文员、受过教育的、未受教育的人约会,超过九成是由当晚的选择决定的。”

换句话说,人们最终会从现有的选项池中挑选,不管这些候选人是否适合他们。这里显而易见的结论是,除了那些社交达人之外,每个寻找人生伴侣的人都应该多尝试在线约会、快速约会以及其他旨在以智能方式扩大候选人池的系统。

但老派的社会对此嗤之以鼻,人们仍然羞于承认他们在交友网站上认识了自己的配偶。被认为体面的方式是靠运气碰巧遇到,或者从自己的小圈子中被人介绍。幸运的是,这种偏见正在随着时间减弱,但它的存在本身反映了社会接受的约会规则是多么不合逻辑。

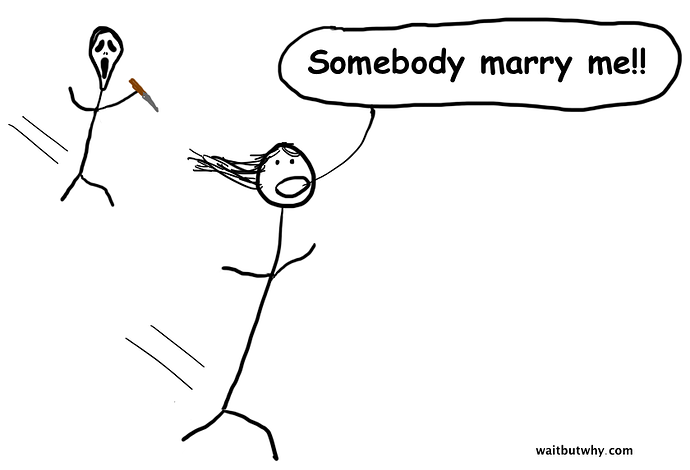

→ 社会催促我们。

在我们的世界里,主要的规则是在“太老”之前结婚——“太老”的定义因地区而异,通常是 25 到 35 岁之间。正确规则应该是“无论如何,不要嫁给错的人”,但社会对一个 37 岁的单身人士的批评远远超过对一个带着两个孩子的 37 岁不幸福已婚人士的批评。这毫无道理——前者离幸福婚姻只差一步,而后者要么忍受永久的不幸,要么经历一场混乱的离婚,才能赶上单身人士的处境。

我们的生物学对我们也不友好

→ 人类的生物学进化得太慢了,无法理解与伴侣建立深厚联系长达 50 年的概念。

当我们开始接触某人并感到一丝兴奋时,我们的生物机制就会进入“好吧,让我们行动吧”的模式,并向我们注入一系列化学物质,促使我们交配(欲望)、坠入爱河(蜜月期)、然后长期承诺(依恋)。如果某人不是特别喜欢对方,大脑通常可以否决这一过程;但对于那些中间地带的情况,正确的选择可能是继续前进,寻找更好的对象,但我们往往会屈服于化学物质的过山车,最终订婚。

→ 生物钟是个麻烦。

对于想要与丈夫生育亲生子女的女性来说,她有一个非常现实的限制,那就是必须在 40 岁左右选择正确的人生伴侣。这只是个残酷的事实,让本已困难的过程更加令人压力山大。尽管如此,如果是我,我宁愿和合适的人生伴侣领养孩子,也不愿和错误的人生伴侣生孩子。

当你把一群不太了解自己关系需求的人,放在一个告诉他们必须找到人生伴侣但又要求他们少思考、少探索、快点行动的社会中,再加上试图弄清楚这一切时让我们陷入化学物质的影响,还承诺很快停止生育能力的生物学机制,你会得到什么?

一堆因为糟糕的理由做出的重大决定,以及许多人搞砸了人生中最重要的选择。让我们来看看一些常见的类型,这些人成为这一切的受害者,最终陷入了不幸福的关系中:

过于浪漫的罗纳德 Ronald

过于浪漫的罗纳德的致命弱点是相信爱情本身就是结婚的充分理由。浪漫可以是关系中的一个重要部分,爱也是幸福婚姻的关键成分,但如果没有其他重要的因素,它远远不够。

过于浪漫的人一再忽略那个试图提醒他的小声音,比如当他和女朋友不断争吵时,或者当他发现自己自从这段关系开始后自我感觉比以前差了很多时,他会用“一切都是有原因的,我们相遇绝非巧合”或“我完全爱上了她,这才是最重要的”这样的想法压制住那个声音。一旦过于浪漫的人相信自己找到了灵魂伴侣,他就不再质疑任何事情,并坚持这种信念,哪怕接下来的 50 年婚姻都不幸福。

恐惧驱动的弗里达 Frida

恐惧是选择正确人生伴侣时最糟糕的决策者之一。不幸的是,社会的设置方式让恐惧感染了许多原本理性的人,有时早在 25 岁就开始了。社会(以及父母和朋友)灌输给我们的恐惧——害怕成为最后一个单身的朋友、害怕成为年纪大的父母,有时只是害怕被评判或议论——正是导致我们选择一段不那么美好的伴侣关系的原因。讽刺的是,唯一理性的恐惧应该是害怕在人生的后三分之二时间里与错误的人不幸福地生活——而这正是恐惧驱动的人冒着风险的命运,因为他们试图避免风险。

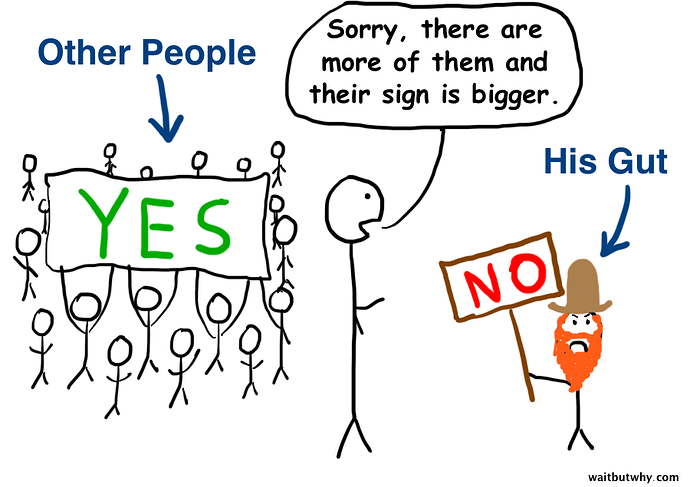

外界影响的艾德 Ed

外界影响的艾德让其他人过多地参与到选择人生伴侣的决定中。选择人生伴侣是一件极其个人化、极其复杂的事情,对每个人来说都不同,而且即使你非常了解某人,也几乎不可能从外部理解。因此,其他人的意见和偏好真的不应该介入,除非是涉及虐待或不当行为的极端情况。

最可悲的例子是,有人因为外界的反对或某个他们实际上并不在意的因素(宗教是一个常见的例子)而与本来合适的伴侣分手,但为了家庭的坚持或期望不得不妥协。

相反的情况也可能发生,即某人生活中所有人都对他的关系感到高兴,因为它从外面看起来很好,即使从内部来看并不那么美好,艾德却听从别人的意见而不是自己的直觉,最终步入婚姻殿堂。

浅薄的莎伦 Sharon

浅薄的莎伦更关心她人生伴侣的表面描述,而不是内在的性格。她有一系列需要打勾的条件——比如身高、职业声望、财富水平、成就,或者一些新奇的东西,比如外国人身份或某种特殊才能。

每个人都有一定的表面条件清单,但一个强烈以自我为中心的人会优先考虑外表和简历,甚至超过她与潜在伴侣之间的连接质量。

如果你想用一个有趣的术语来形容,一个你怀疑是因为他们满足了条件清单而被选中,而非因为内在性格的人,可以称为“答题卡男友”或“答题卡妻子”——因为他们正确填写了所有的空格。这个说法还挺有意思的。

自私的斯坦利 Stanley

自私的人分为三种,有时会有重叠:

1)“我的方式或高速公路”型

这种人无法处理牺牲或妥协。她认为自己的需求、欲望和意见比伴侣的重要得多,几乎在任何重大决策中都需要按自己的意愿行事。最终,她并不想要真正的伙伴关系,而是想保留自己的单身生活,同时有个人陪伴。

这种人最终要么找到一个超级随和的人,要么找到一个自卑的老好人,从而失去了成为平等团队一部分的机会,几乎肯定会限制她婚姻的潜在质量。

2)主角型

主角型的悲剧性缺陷是极度自我中心。他想要一个既是治疗师又是最大崇拜者的伴侣,但几乎不打算回报这些角色。每天晚上,他和伴侣讨论各自的一天,但 90% 的讨论围绕着他的一天展开——毕竟他是这段关系的主角。问题在于,由于他无法从自己的个人世界中抽身,最终他得到了一个跟班作为人生伴侣,这让接下来的 50 年变得相当无聊。

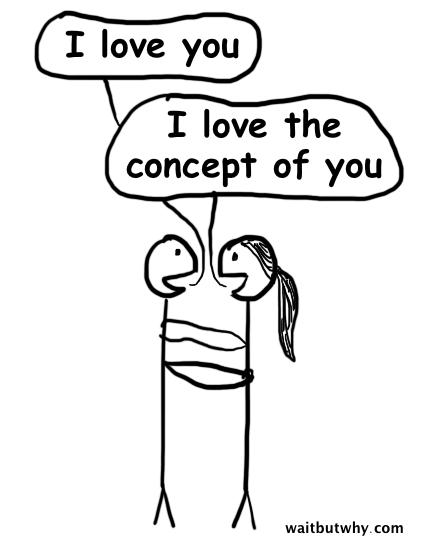

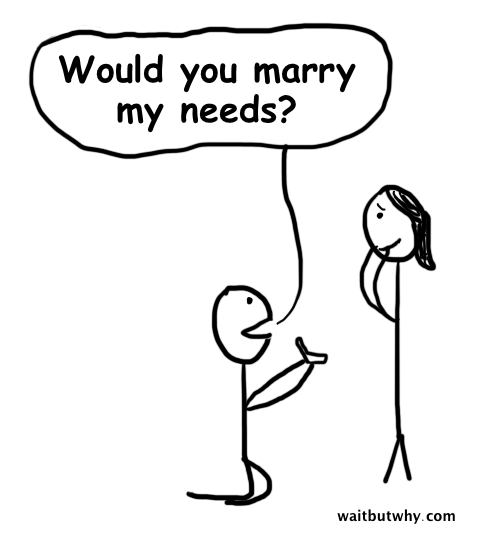

3)需求驱动型

每个人都有需求,每个人都希望这些需求得到满足,但问题出现在当满足需求——她为我做饭,他将成为一个伟大的父亲,她将成为一个伟大的妻子,他很有钱,她让我井井有条,他在床上很棒——成为选择人生伴侣的主要依据时。上述列出的所有东西都是很好的附加条件,但也仅此而已——它们只是附加条件。婚后一年,当需求驱动型的人已经完全习惯于需求被满足,不再感到兴奋时,最好有更多的关系优点支撑她所选择的关系,否则她将迎来一段乏味的生活。

大多数上述类型的最终陷入不幸福关系的主要原因是,他们被一种没有考虑到人生伙伴关系的真实性和幸福本质的动机所驱使。

那么,什么才是幸福的人生伙伴关系呢?我们将在本文的第二部分探讨。